高考录取季,一则“535分考生未被录,527分考生却拿到通知书”的消息,如一颗重磅炸弹在家长群里炸开了锅!这究竟是录取不公,还是另有隐情?家长们满心疑惑,焦虑情绪如潮水般迅速蔓延,咱们不妨一同深入这高考录取的神秘“战场”,探寻背后的真相。

家长焦虑:信息迷雾中的盲目摸索

高考录取季一到,家长们就像热锅上的蚂蚁,急得团团转。每天,他们的眼睛紧紧盯着省考试院的更新,手指在手机屏幕上疯狂地刷着各种录取预测,那架势,仿佛只要多刷一下,就能多抓住一丝希望。可现实是,很多家长连最基本的录取流程都没搞明白,就像在黑暗中瞎摸索,能不慌神吗?

就好比老张,孩子今年参加高考,他每天从早到晚都守在手机前,眼睛熬得通红,可就是搞不懂那些复杂的录取规则。他总是念叨着:“这录取咋这么复杂呢,我当年报考的时候,哪有这么多事儿啊!”其实,老张的情况只是众多家长的一个缩影。在这个信息爆炸的时代,家长们看似获取信息的渠道多了,但实际上,真正有用的信息却像大海捞针,难以找到。

有调查显示,就算家长们看了那么多网络科普,还是有80%的人对大学录取规则存在误解。大部分人想当然地以为,录取就是按分数排好队,从高到低挨个提档,分数够了、志愿合适就直接录取,不合适就退档,然后一轮一轮来,直到录满为止。可真实的录取过程,哪有这么简单?这就像你以为是一场简单的赛跑,实则是一场复杂的棋局,每一步都暗藏玄机。

认知脱节:经验主义遭遇数据化挑战

家长们之所以越焦虑越糊涂,说到底,是被信息时代的快速转型给甩在了后面。他们大多还拿着自己当年的报考经验当法宝,那时候,分数够了基本就能被录取,志愿表填得简单,退档案例也少,哪有现在这么多弯弯绕绕的门道?

比如老李,他当年高考的时候,分数出来后,根据自己的分数和兴趣,填了几个志愿,没过几天就被录取了,整个过程顺顺利利。所以,当他的孩子今年高考时,他也按照自己的经验,给孩子指导志愿填报。可结果呢,孩子滑档了,老李一脸茫然,怎么也想不明白。

可时代变了,高校录取早就不是“按分排队”的老一套了,背后全是数据建模在“跑”。什么位次分析、线差浮动、专业级差权重,甚至还会参考往年考生的志愿填报热力图,

这些专业的东西,家长们平时根本没接触过,光靠刷几篇科普文,就像看天书一样,根本摸不透。这种经验主义和高校数据化招录的脱节,就是认知滞后的根源,就像用老地图找新路,越看越迷路,越急越出错。

有位教育专家曾说过:“在信息时代,如果我们还抱着过去的经验不放,就像穿着旧鞋跑新赛道,注定会被淘汰。”这句话用在高考录取这件事上,再贴切不过了。家长们只有跟上时代的步伐,不断学习新的知识,才能在这场激烈的竞争中,为孩子争取到更好的机会。

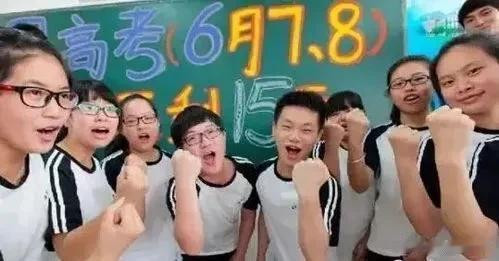

案例剖析:高分为何败给低分?

很多家长都不明白,为啥会出现高分没录上,低分反而被录取的情况,问题就出在对录取流程的几个关键节点没搞懂。前几年西交利物浦就出了这么一件事,

一个考了535分的考生没被录取,反倒是527分的考生拿到了通知书。这家长直接就炸锅了,觉得肯定有问题,到处发帖说录取不公平。其实啊,这里面全是流程的“坑”。

当时学校计划招200人,按1:1.2的比例提档,先从报了这个学校的考生里按分数排序,提了240个人的档案。前200名里就有这个535分的考生,他报的是计算机专业,结果专业分不够,又没勾服从调剂,学校没办法给他调别的专业,只能退档。

而后面提档的201到240名里,527分那个考生报的是英语专业,竞争小,分数够,还服从调剂,正好前面退档空出名额,学校就从这部分人里往下录,他就被补进去了。535分的考生就是因为卡在退档环节,没赶上补录,家长光盯着总分比别人高,却没弄明白提档后还有二次筛选,退档了还会补录这回事。

这就好比一场比赛,535分的考生在第一轮比赛中表现不错,进入了前200名,但在第二轮的专业选拔中,因为不符合要求被淘汰了。而527分的考生虽然在第一轮排名靠后,但在第二轮中抓住了机会,成功补位。这告诉我们,高考录取不仅仅看总分,还有很多细节需要注意。

破解困局:“三维学习路径”来帮忙

要破解这个认知困局,家长们得先搞清楚录取流程的三个关键节点。第一个是数据预处理划分数线,

高校可不是等所有志愿都报完再挨个看分数,而是先拿本省所有报了这个学校的考生分数排序,按计划招生数的1.05到1.2倍划个提档线。比如计划招100人,就提105到120人的档案,可不是按全省排名瞎划的。

第二个是二次筛选退档,提档不代表一定录取,学校会再看单科成绩够不够专业要求、身体条件符不符合、有没有勾选服从调剂,这些有一项不过关就可能被退档,每年都有高分考生因为不服从调剂被退的。

就像小王,高考考了600分,报了一所心仪的大学,但没勾服从调剂,结果他报的专业分数不够,学校只能退档,他就这样与这所大学失之交臂,后悔得直拍大腿。

第三个是征集志愿补位,前面退档空出来的名额,或者一开始没招满的专业,会放到征集志愿里,这时候没录上的考生再填,相当于“捡漏”机会,很多家长不知道还有这一步,孩子滑档了就干着急。

现在志愿填报拼的就是信息获取能力,家长们得练“三维学习路径”才能跟上趟。第一个维度得盯着官方渠道,省考试院每年发的《录取工作实施办法》里写着提档比例怎么算、退档理由有哪些,高校本科招生网的《招生简章》

里专业录取规则是“分数优先”还是“志愿优先”,这些白纸黑字的东西比朋友圈转的“志愿填报秘籍”管用得多。就像一位资深教育记者说的:“官方渠道的信息就像灯塔,能为我们指引正确的方向。”

第二个维度要扒历史数据,近三年的院校提档线、专业录取分、对应位次,用Excel列出来标上“大小年”波动,比光记个去年的分数线靠谱,去年580能上的专业,今年可能因为报的人多涨到590。有位高考志愿填报专家分享过自己的经验:“研究历史数据就像看天气预报,能让我们提前做好准备。”

第三个维度得盯实时动态,录取期间考试院官网的投档进度公示、高校发布的退档原因说明,这些都是即时信息,微信群里传的“内部消息”十有八九不准,等官方通知才稳当。

时代变了:家长要主动“升级”

以前家长可能觉得志愿填报就是孩子考完试填个表,自己跟着看看热闹就行,现在这套完全行不通了。录取流程越来越复杂,数据模型、专业级差、调剂规则这些门道,光靠老师说几句、网上刷篇文章根本摸不透,家长必须从旁边看热闹的变成主动做研究的。

得把高校的招生简章翻三遍,拿不同年份的专业录取分做对比,连学校的退档率变化都得记下来;考试院发的投档线不是看看就行,得算出对应的位次波动,琢磨今年可能的“大小年”;

甚至孩子想报的专业,去年录取的考生里有没有因为单科成绩不够被退档的,这些细节都得挖出来。这不是多此一举,是现在的录取规则逼着家长必须这么做,你不研究透流程,孩子的分数可能就白白浪费,明明能上的学校愣是错过了。

就像一位家长感慨的:“现在的高考录取,就像一场没有硝烟的战争,家长如果不主动出击,学习新的知识,孩子就会在这场战争中处于劣势。”在这个竞争激烈的时代,家长只有不断提升自己的认知水平,才能为孩子的未来保驾护航。

结语

说到底,高考录取这事儿,从来不是等着结果掉下来,而是拼谁能把信息变成机会。家长天天盯着群里的小道消息焦虑,不如花两天时间把考试院发的《录取工作办法》看懂,把目标学校的招生简章里“专业录取规则”那页标出来,再拿Excel把近三年的提档线、对应位次、退档原因列清楚,这就是在主动建构自己的认知体系。

别总想着“我当年就是这么报的”,现在的录取流程早不是老黄历了,大数据时代拼的就是信息获取和处理能力。你把流程摸透了,把数据理清了,孩子的分数才能用在刀刃上,这不光是对孩子前程负责,也是咱们在信息时代该有的本事。家长们,是时候主动“升级”啦,别让“信息差”误了孩子的前程,让我们一起为孩子的未来努力拼搏!

线上股票配资软件提示:文章来自网络,不代表本站观点。